2022年6月15日

甲子園優勝監督になりました。ある意味。

2021年10月10日

『通訳の仕事 始め方・続け方』発売です。

2021年8月14日

スポーツクライミングとの縁。

東京五輪、なんだかんだで観てました。スポーツ好きなので。政府は一度やると腹をくくったからには、2020年にNBAやNHLが採用したようなガッチガチのバブルを作って誰も文句を言えないような感染対策をしてほしいと思っていましたが……

さて、今回はスポーツクライミングの話です。私が大学一年のとき、同じ学生寮に住んでいたクライミング好きの先輩に一目惚れして、「共通項を持たねば!」と考えたのが始まりです。恋の方はあっさり終わったのですが、大学近くのクライミングジムにはしばらく通い続け、友人とブリティッシュコロンビア州北部のクライミングスポットで週末を過ごしたりと、それなりに楽しみました。日本に戻ってからは仕事が忙しくてやめてしまい、太った今は5.7すら完登できるか怪しいところです。

そんな私ですが、昨年、東京五輪におけるスポーツクライミングの代表選手選考に関する国際仲裁案件に通訳者として関わっていました。この件はニュースになっていたのでご存じの読者もいるかもしれません。これも何かの縁でしょうか。

一定の競技レベルでスポーツをしたことがある人はわかると思いますが、代表(またはチームメンバー)に選ばれないこと、特に事前案内された選考規則や選考会スケジュールに基づいて準備をしてきたのに後からそれが変わって代表への道が断たれるのは言葉にできない辛さがあると思います。4年に一度の国際大会であればなおさらのこと。事前に提供された数百ページもの資料を読みながら、「これは仲裁廷がどのような判断をしても夢が消えてしまう選手が生まれるので、どうやっても遺恨が残りそうだな……」と思いながら準備したのを覚えています。

で、その結果がこちら。国内競技連盟であるJMSCAの主張は通りませんでした。

夢破れた選手を思うと、代表内定のニュースを手放しで喜べなかったのですが、本選での野口選手と野中選手の銀・銅フィニッシュを観て悶々としていた何かが吹っ飛びました。特にこの大会で引退を決めていた野口選手のリードでの踏ん張り、あれは本当にすごい。五輪に批判的な意見が多いのは理解していますが、アスリートは与えられた舞台で最高のパフォーマンスを披露するのが仕事であり、少なくとも私はその姿に勇気づけられました。

私の五輪関係の仕事はこのように表に出ないものばかりだったのですが、一人の元アスリートとして、何かを極めようとする姿にはいつも元気をもらいます。3年後のパリも楽しみにしています!

あ、スポーツクライミングは単純に面白いですよ。観ていると腕力が必要なイメージを持つかもしれませんが、実際は下半身の力とボディバランスの方が大事です。もっとファンが増えてほしい!

2021年6月28日

英語通訳塾&同時通訳グランプリの振り返り。

年明けから3か月、比較的ステルスモードで若手を対象に通訳を教えていました。真面目に課題をこなして勉強すれば授業料は免除というシステムで、なんとか全員(12人)無事に修了しました。受講生が学びをまとめたブログはこちらから。

プログラム自体は3月末に終わったので、もっと前にブログに書けたのですが、実は受講要件の一つが「2021年のJACI同時通訳グランプリにエントリーすること」だったので、途中でごちゃごちゃ言うよりグランプリの最終結果が出るまで沈黙しておこうかなと思っていました。で、先日その結果が出ました。当塾からは西原念さんが社会人部門のファイナリストに選ばれましたが、惜しくも本選での入賞はならず。あー、残念です。甲子園出場校の監督ってこんな気持ちなんだろうなあ。やはり自分が教えた人には成功してほしいものですよ。

西原さんは正直、1月上旬の時点ではそこまで際立った特徴はなかったのですが、2月中旬くらいからめきめきと腕を上げて、最終的には受講生の中で一番の成長度を記録したと思います。そもそも受講生は全員スタート地点が異なるのですが、一番伸びたと思ったのが西原さんというわけです。受講生の中にはもっと安定的に訳出できる高度な技術を持っている人もいましたが、こういうものは結局、結果がすべて。強いやつが勝つのではなく、勝ったやつが強い。その意味では、西原さんがファイナリストに残ったのは間違いなく通訳が上手かったから。来年もぜひ挑戦してリベンジしてほしいです。

他の受講生はというと……提出したファイルが壊れていたり、音が入っていなかったり(または小さすぎて聞こえなかったり)、指定の時間までに送信できていなかったり、通訳以外の部分でつまづいた人も結構いたようです。実にもったいない。来年のエントリーは義務ではないですが、再挑戦してほしいですね。少なくとも私はウォッチしてますよ。目標があれば人は強くなれますから!

同時通訳グランプリについてですが、私は通訳塾をやって受講生を大会に送り込んでいた関係上、今年は運営にほとんど関わっていませんでした。当日のロジのお手伝いは少ししましたが、審査関係の業務は当然なし。つまりほぼオブザーバーだったのですが、社会人部門で神田雅晴さんが優勝したのは感慨深かったですね。彼は第1回から毎回参加していて、過去にはJACIの夏合宿に参加したこともあります。話すたびに、「通訳が上手くなりたい!」という気持ちが伝わってきて、こういう姿勢をもった若手がもっと育ってくれれば業界も安泰だなあと思っていました。優勝者スピーチにも気持ちがこもっていて、うるっときた人もいたはずです。

学生部門準グランプリの渡部美樹さんには2020年2月(コロナ直前)にモントレーで初めて会ったのですが、その時はまだ同通練習を始めたばかりのようで、言葉には自信より戸惑いが感じられました。それが1年半で急成長!本当にWowの一言しかありません。

最後に。本大会は小野陽子理事のリーダーシップがなければ成立しなかった大会です。講演者、審査員、参加者などの関係者と個別に調整し、当日のフローを組んで、大会をほぼ円滑に実施したことはとてもすごいことだと思います。小野理事は謙虚なのであまり表に出ませんし、発言もしませんが、間近で彼女の仕事ぶりを目にしている私は尊敬&感謝しかありません。通訳業界は小野陽子さんがいて本当にラッキーです。

これを読んでいる皆さんは小野理事にあったら「グランプリ、ありがとう!」と言ってやってください。とっても喜ぶはずです!

2021年5月17日

帰ってきた日本通訳翻訳フォーラム

今年もやります!

コロナで多くの通訳者・翻訳者が不安を抱えていた昨年夏、どうせなら業界初のスケールで祭りをぶちかまして元気だそうや、というほぼノリでスタートした同企画ですが、今年も開催する運びとなりました。

コロナの本格的な感染拡大が始まってからこの夏で約1年半。多くの業界人がいわゆるニューノーマルに慣れて落ち着き始めていますが、IJETなどの大型業界イベントはまだ復活しないようなので、今年も翻訳サイドを巻き込んで豪華な講演者をずらりと並べました。明らかにやりすぎた昨年よりは若干規模縮小ですが、それでも毎日開催になりそうです。十人十色管理人の井口富美子さんの紹介で、翻訳サイドの講演者にはビッグネームが並んでいます。すごいね、この厚み!

通訳サイドは海外講演者の数を増やしました。遠隔時代の環境設定や通訳報酬の考え方などタイムリーなトピックはもちろん、演技のスキルを訳に活かすという楽しみなトピックも。日本ではこういう内容で講演してくれる人があまりいないのですよね。あまり演じすぎるスタイルだと先輩通訳者に怒られるなんてことを耳にしたことがありますが、ホントかな。

まだいろいろ考えながらブッキング中ですが、最終的なセッション数は40~42あたりでしょうか。マイペースで頑張ります。

2021年4月9日

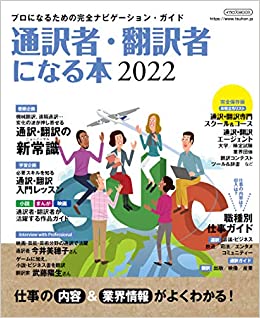

EJ連載終了&『なる本』でJACI会員が大暴れ

■English Journalで6年連載させてもらった「通訳の現場から~ブースの中の懲りない面々」が2021年3月号をもって終了しました。というか、このエントリーは2月上旬に書き始めたのだけど、本業やら通訳塾やら原稿執筆やら昼寝やらプレステやらで、気が付いたら4月になってしまっていた。時間が経つのは早いですね。

■English Journalで6年連載させてもらった「通訳の現場から~ブースの中の懲りない面々」が2021年3月号をもって終了しました。というか、このエントリーは2月上旬に書き始めたのだけど、本業やら通訳塾やら原稿執筆やら昼寝やらプレステやらで、気が付いたら4月になってしまっていた。時間が経つのは早いですね。それにしてもこの連載、長かった。6年なんて連載期間としては普通なのかもしれませんが(知らんけど)、継続的にコツコツやるのが苦手な私にはとても長く感じられました。もともとは居酒屋で自慢できる通訳・言語ネタをちょこっと紹介するくらいの勢いだったのですが、ここから初の著書が生まれ、すぐに2冊目につながり、新たな友人やパートナーもできました。プラスしかなかったですね。

これに加えて、JACIが企画協力した「通訳・翻訳の新常識」コーナーでは、小野陽子理事、古賀ともこ会員、山本みどり会員が遠隔時代のニューノーマルについていろいろ発言しています。JACIは一般社団法人化してからさらに組織力が増してきていて、活動の幅も広がっています。

2020年12月2日

メディア活動いろいろ。

もう12月ですね。2020年はずっと自分自身と他の通訳者のコロナ対応支援に忙しくて、時間ができたようで実はあまりなかったような気がします。よく考えると、2月に『通訳というおしごと』を発表して、感染拡大が本格化する前にカリフォルニアに出張、3月~4月は自分の遠隔環境を整えながらJACIの遠隔イベントを40件ほど実施、8月は1日も休まずに日本通訳翻訳フォーラム2020を開催しました。9月からの繁忙期は全然期待していなかったけれど意外に仕事が戻ってきました。いや、過去に取引があった顧客が戻ってきたというよりは、新規の顧客が増えました。なぜなのか私もまだ説明できませんが、この秋は昨年以上に忙しかったかもしれません。ありがたや。でも遠隔は正直飽きたので、現場に出たいですね。

■11月25日に発売された『通訳翻訳ジャーナル』冬号で日本通訳翻訳フォーラム2020のインタビューが掲載されています。白倉淳一理事と一緒です。業界史上初の超お祭り企画がどのように生まれたかを語りました。本号にはJACI会員のブラッドリー純子さん、巽美穂さん、岩瀬和美理事、袖川裕美さんも登場しています。

いま振り返ると、結構大胆な企画をほぼ勢いでやってしまったなあという感じです。ただ、協会側で舞台設定をしたら後は講演者が素晴らしい講演内容で参加者を唸らせてくれたので、そのあたりは講演者の一人ひとりに感謝です。来年のフォーラムをどうするかはまだ決めていませんが、コロナの感染拡大はまだ続いているので、劇的に状況が変わらなければまた完全遠隔になってしまうのかな、という感じもします。いずれにせよ、来年もやる予定なのでよろしく。

■English Journalの12月号にも顔を出しています(私だけではないですが)。巻頭特集で2020年を表す言葉を選んでほしいと依頼されたので、testicular fortitude...ではなくsocial justiceを選びました。コロナ関係の言葉が多い中、個人的にはコロナという一つの現象が強調した様々な社会問題が印象に残ったからです。BLMはその代表ですが、これ以外にも貧富の差だったり、マイノリティ差別だったり。2020年10月3日

The Japan Times 通訳・翻訳キャリアガイド2021

2020年9月22日

通訳・翻訳ジャーナル 2020年秋号

前号では本棚&読書について取材していただいたのですが、今回(通訳・翻訳ジャーナル 2020年秋号)はコロナが通訳業界に及ぼした影響と今後の展望について執筆しています。立ち位置はJACI理事半分、個人半分、という感じで。

2020年7月17日

日本通訳翻訳フォーラム2020、スケジュール確定。

あ、どさくさに紛れて私もパネルセッションに参加します。十人十色の世話人である井口富美子さん(翻訳代表)、『通訳ガイドというおしごと』を著した島崎秀定さん(通訳ガイド代表)、そして私が通訳代表です。お前が通訳代表かいとツッコミが聞こえてきそうですが、通訳技術を語るセッションではないので御安心を。「コロナ時代をどうサバイブするか」にフォーカスした内容です。

英語で進行するセッションには同時通訳が付きます(ボランティア)。前夜祭とハーフタイムには特設スタジオから講談を生配信。合計52セッション、見逃し配信ありで9,800円って、自分で言うのもなんですがかなりお手頃じゃないですか?

この取材に合わせて、アパート地下の倉庫から川端康成全集(全然読んでない)やウィトゲンシュタイン全集(4割くらいしか読んでない)を引っ張り出して、なんか賢そうな人感を出そうかなと一瞬考えたのですが、持つのが面倒なので断念。なので本当にいつもの本棚が写ってます。

■JACI会員の松下佳世さんがロックダウン中に立ち上げて超絶ペースでチームをリードして仕上げた本、『同時通訳者が「訳せなかった」英語フレーズ』が先月末に発売されました。JACIの公式プロジェクトではないですが、執筆者・関係者の大多数が会員です。

人間は不安定な状況に陥ると動きを止めてしまいがちですが、並外れた行動力・統率力がある松下さんはコロナ騒動が深刻化するとすぐに行動を起こしました。さすがですね。業界にはもっとこういう人が必要だと思います。

■実は3月からEnglish Journal Onlineで「スポーツの英語」連載を担当しています。動画を使ったライトな英語学習コンテンツ、それも私が大好きなスポーツをネタにしています。基本的には米国のメジャースポーツをメインに、他のスポーツをちょこちょこ織り交ぜていく感じで。

ちなみにプレミアムメンバー(有料)になると、English Journal(雑誌版)に連載している「通訳の現場から」のバックナンバーも読めるようです。

■私個人の近況ですが、通訳の仕事は5月末から少しずつ戻ってきています。主に遠隔ですが、リアル現場もぽつぽつと。あとは業界団体の理事という立場上、若手通訳者の相談にのったり、業界誌の取材に対応したり。

今年2月のエントリーでは、「今後数年はオンラインでは教えない」なんて書いてましたが、コロナでいろいろ考えた結果、秋以降にオンライン翻訳・通訳講座をやろうかなと計画しています。ただし金儲けが狙いではなく、選抜した25歳以下の若者(つまり大学生)に対象を絞って基本無償で育ててみようかなと。まあでも、社会人で参加したい人がいればきっちりお金をとって運営資金にしますがね、たぶん(笑)。

やりたいことは山ほどあるけど、体は一つ。うーむ。